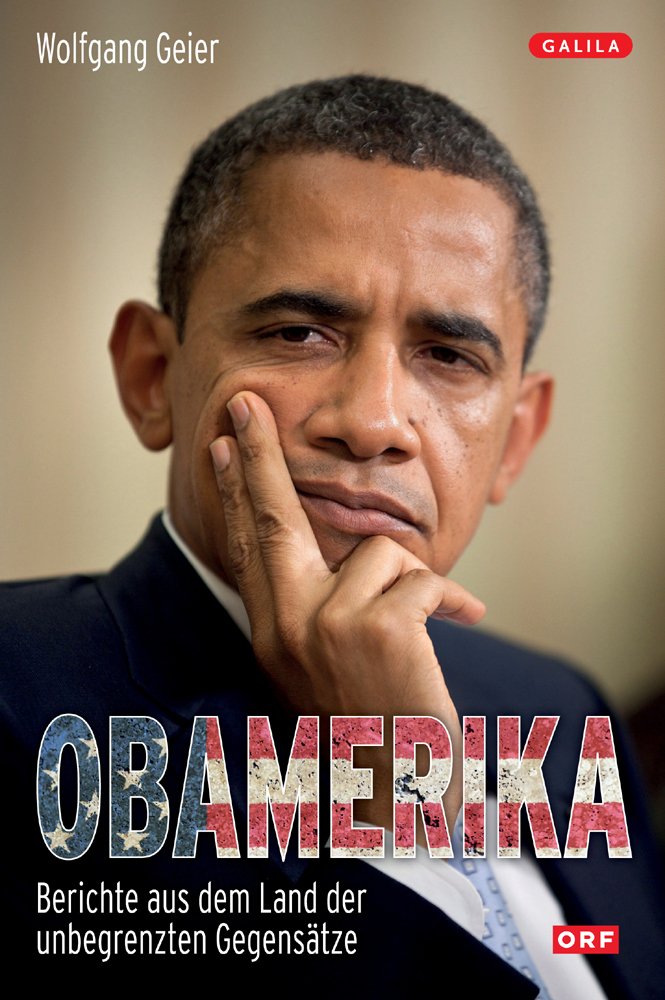

OBAMERIKA – im Gespräch mit ORF-Korrespondent Wolfgang Geier

Wie lebt es sich in den Vereinigten Staaten der Gegenwart und was ist vom Versprechen Barack Obamas zum "change" tatsächlich geblieben? Darüber berichtet der ORF-Korrespondent Wolfgang Geiger anschaulich und eindrucksvoll in seiner neuen Publikation "OBAMERIKA".

Der Journalist und Historiker Wolfgang Geier ist seit 1996 für den ORF tätig. Seit 2009 berichtet er als Korrespondent aus dem ORF-Büro in Washington. Der Experte zählt zu den Kennern des politischen und gesellschaftlichen Amerikas der „unbegrenzten Möglichkeiten“. Wie tickt das Land und mit welchen tatsächlichen Problemen hat sich die weltgrößte Wirtschaftsmacht derzeit auseinanderzusetzen?

Wolfgang Geier, Ihre Publikation „OBAMERIKA“ zeichnet ein ungeschöntes Bild von einem Amerika der „unbegrenzten Möglichkeiten“, das den Anschein erweckt an den derzeitigen, vielfältigen Defiziten zu zerbrechen. Wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Immer mehr verantwortliche Politiker und Konzernchefs haben sich in einem schleichend verlaufendem Veränderungsprozess dazu entschieden, große, kurzfristige Gewinne über alles andere zu stellen. Unter Ronald Reagan hat sich das zu beschleunigen begonnen, der Demokrat Bill Clinton hat dann den Banken völlig freie Hand gegeben – bis das alles am Ende der Amtszeit von George Bush zu genau der Krise geführt hat, in der wir jetzt stecken.

Ausgaben in Schulen, Straßen oder Schienen versprechen vordergründig zu wenig Renditen – also hat man nichts investiert. Jetzt hat man Millionen Analphabeten, baufällige Brücken und eine sozial immer weniger durchlässige Gesellschaft. Amerika ist zum Land der unbegrenzten Gegensätze geworden.

Sie beklagen in Ihrer Publikation ein buchstäbliches Zerbröseln der weltgrößten Wirtschaftsmacht. Augenscheinlich lässt sich dies an den maroden infrastrukturellen Entwicklungen festmachen. Dahinter steht eine zunehmend verarmende Bevölkerung. Obama konnte und kann den Zerfall nicht aufhalten?

Ein deutscher Autokonzern hat in der New York Times ein ganzseitiges Inserat geschaltet: Da ist das neue Modell „made in Germany“ zu sehen und davor fünf große Schlaglöcher. Und darunter steht sinngemäß: Euren Straßen fehlen Milliarden, aber mit unserem Auto merkt man das nicht. Das bringt es ziemlich auf den Punkt…

Obama hat mit seinem ersten Konjunkturpaket Milliarden in die Infrastruktur gepumpt. Viele Straßen sind kurzfristig geflickt worden, aber das war nicht mehr als der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Asphalt. Eine Zugfahrt auf der Hauptstrecke zwischen New York und Washington ist eine Rüttelpartie, sich im Speisewagen einen Kaffee zu kaufen ein Fiasko, das in der Textil-Reinigung endet. In den 50er und 60er Jahren ist die Infrastruktur in den USA großzügig und nach vorne denkend ausgebaut worden – seit den 80er Jahren wird das im Raubbau aufgezehrt. Mit den Einkommen verhält es sich ähnlich: Die sind für den Mittelstand in den letzten zehn Jahren real gesunken, während Gewinne und Prämien in den Chefetagen explodiert sind. Gleichzeitig kosten Ausbildung und Gesundheitsversicherung immer mehr – der Mittelstand ist in der „Huffington Post“ treffenderweise zur bedrohten Art erklärt worden.

Barack Obama versucht, mit seiner Gesundheitsreform dagegen zu steuern – bis das greift, das wird aber noch dauern. Er hat im Wahlkampf versprochen, den Mittelstand zu entlasten, doch seine Möglichkeiten sind begrenzt. Die Republikaner blockieren das als Klassenkampf und die leeren Staatskassen engen seinen Handlungsspielraum zusätzlich ein.

Das einstige, beinahe sagenhafte Image des amtierenden Präsidenten Barack Obama hat heftige Kratzer bekommen. War das angesichts der überwältigen Aufgabenstellungen vorhersehbar?

Es ist genau das passiert, was zu erwarten war: Obama ist zu einem „normalen“ Politiker geworden. Die hohe Arbeitslosigkeit und die damit verbundenen Sorgen vieler Menschen haben die Euphorie nach seiner Wahl bald erdrückt. Gerade am Beginn seiner Amtszeit hat Obama auch Fehler gemacht. Er hat im Rückblick gesehen zu „harmioniebedürftig“ agiert, die Republikaner haben ihm das nicht gedankt und alle seine Vorhaben ausnahmslos blockiert und torpediert. Dennoch ist es Obama gelungen, seine Glaubwürdigkeit als „anständiger“ Präsident in den Augen vieler zu behalten. Ich glaube, das hat neben dem perfekt orchestrierten Wahlkampf und dem inferioren Zustand der Republikaner maßgeblich zu seiner Wiederwahl beigetragen.

Obama ist vor vier Jahren mit dem eindeutig formulierten Versprechen „change“ angetreten. Das hat in Ihrer Sicht bisher gar nicht oder doch wenigstens in einigen Bereichen geklappt?

Das Land verändert sich – ob mit oder ohne Obama. Die letzte Wahl hat es gezeigt: Der Anteil weißer Wähler sinkt immer weiter, die Stimmen spanischstämmiger Einwanderer gewinnen immer mehr an Gewicht. Während noch vor zehn Jahren bei Themen wie der Ehe für homosexuelle Paare die Emotionen hochgegangen sind, ist jetzt eine Mehrheit dafür. Dieser gesellschaftliche Klimawandel kommt Obama zu Gute und hat zu seinem Verbleib im Amt beigetragen.

Mit seiner Gesundheitsreform, die zwar von der eigenen Partei verwässert worden ist, hat Obama dennoch einen sozialpolitischen Meilenstein gesetzt – auch wenn sich erst in Jahren herausstellen wird, wie das in der Praxis wirklich funktioniert. Den politischen Betrieb in Washington hat er dagegen kaum bis gar nicht verändern können. In der Sicherheitspolitik agiert er härter als sein Amtsvorgänger – und mit der Waffenlobby hat er sich bisher nicht einmal angelegt.

Leidet Obama unverhältnismäßig stark unter der Hinterlassenschaft seiner Vorgänger oder gibt es eigene, schwerwiegende Fehler, die alles noch schlimmer machen?

Obama hat ein fürchterliches Erbe angetreten. Die Aufarbeitung der Präsidentschaft Bush/Cheney steht den USA erst bevor. In diesen Jahren wurden Steuern gesenkt und gleichzeitig zwei ebenso verlustreiche wie kostspielige Kriege begonnen. Das hat die Staatsfinanzen in Grund und Boden gefahren. Obama hat den Irak-Krieg militärisch beendet, der Abzug aus Afghanistan soll 2014 erfolgen. Das Budget-Defizit ist angesichts der Krise im Land weiter entgleist. Vor allem am Beginn seiner Amtszeit, als die Demokraten noch über eine absolute Mehrheit im Kongress verfügt haben, hätte er seine Projekte energischer verfolgen können. Seit den Zwischenwahlen 2010 ist diese Mehrheit dahin – seither blockieren die Republikaner all seine Vorhaben. Obama ist anzulasten, dass er Themen wie Steuererhöhungen oder strenge Regulierungen für Waffenbesitzer erst anspricht, seit er sie nicht mehr alleine beschließen kann.

Die Vereinigten Staaten waren seit jeher ein Vorzeigebeispiel in Sachen Demokratie. Geht es tatsächlich noch demokratisch zu, wenn derart viele Menschen in aussichtslose Existenznöte geraten? Immerhin sind Wirtschafts- und Finanzkrisen keine Naturkatastrophen, sondern von Menschen gemacht.

Ich sehe die Ursachen für die Probleme im Land nicht in einem Defizit an Demokratie. Meiner Ansicht nach ist in den Jahrzehnten vor und während der Amtszeit von George W. Bush die Funktionsfähigkeit des bestehenden Regierungssystems ausgehöhlt und beschädigt worden. Da sind Umweltbehörden mit Leuten aus der Ölindustrie besetzt worden, in der Finanzaufsicht haben Banker mit unscharfem Auge ihre Ex-Kollegen beobachtet – das hat sowohl zur Ölpest in Mexiko geführt als auch zum Desaster in der Finanzwirtschaft. Obama versucht zumindest ansatzweise gegenzusteuern, trifft dabei aber auch auf die in den USA so tief sitzende Abneigung gegen „big government“.

Sind die gegenseitigen politischen Blockaden gegenüber dem Volk überhaupt vertretbar? Politiker sind Volksvertreter und nicht etwa Lobbyisten.

Das Ansehen des „Planeten Washington“ hat unterirdische Werte erreicht und mit dazu beigetragen, dass aggressiv-radikale Gruppen wie die konservative Tea Party so viel an Einfluss haben gewinnen können. Im Unmut über das zunehmend dysfunktionale System in Washington besteht zwischen der Tea Party und der linken „Occupy Wall Street“ Protestbewegung kaum ein Unterschied.

Nur zur Veranschaulichung: In den 80er Jahren waren in Washington einige hundert registrierte Lobbyisten tätig – heute sind es 12.000. Politiker sind überwiegend mit der Finanzierung ihres nächsten Wahlkampfs beschäftigt – im Repräsentantenhaus wird alle zwei Jahre neu gewählt. Das schafft eine enorme Abhängigkeit von Spendern – die dann auch entsprechend bedient werden wollen.

Dazu kommt eine von beiden Parteien exzessiv betriebene Unsitte: Die Grenzen der Wahlbezirke werden ständig umgestaltet, damit möglichst viele sichere, rein demokratisch oder republikanisch wählende Reviere geschaffen werden. Das führt wiederum dazu, dass die Kandidaten dort im Wahlkampf darum kämpfen, wer die Interessen der eigenen Partei in Washington noch radikaler vertritt – und dort stehen sich dann die beiden Parteien unversöhnlich und unfähig zum Kompromiss gegenüber.

Ihre Publikation „OBAMERIKA“ zeichnet mit eindrucksvoll klaren Worten sehr prägnant die Situation der Vereinigten Staaten. Wie groß ist Ihre Hoffnung auf einen tatsächlichen Wandel innerhalb eines relativ überschaubaren Zeitraums?

Bisher haben die USA es in der Vergangenheit mehrfach geschafft Fehlentwicklungen zu korrigieren und über den eigenen Schatten zu springen. Für die USA spricht auch eine dynamische Bevölkerungsentwicklung. Anders als in Europa wächst die Bevölkerung – und sie ist im Altersschnitt deutlich jünger – auch das schafft Potential für Veränderungen. Der Rucksack an Problemen, marode Infrastruktur, schlechte Schulen, sinkende Einkommen und überbordende Schulden – diese Last wird gleichzeitig immer schwerer. Und das macht Veränderungen zum Guten nicht wirklich leichter.

Entwicklungen Amerikas – auch und besonders negative – greifen zumeist zeitverzögert auch auf den europäischen Kontinent über. Befürchten Sie, dass wir mit einer solchen Entwicklung rechnen müssen und gibt es möglicherweise schon Anzeichen dafür?

Anzeichen halte ich für eine Untertreibung. Die gegenwärtige Krise ist in vielen Bereichen in Europa selbst mit verursacht worden. Aber das Epizentrum liegt in den USA. Steigende Arbeitslosigkeit und stagnierende oder sinkende Einkommen haben auch in Europa die sozialen Gegensätze verschärft. Und werden das weiter tun.

Hier in den USA haben Nordstaatler und Südstaatler einen fünfjährigen Krieg ausgetragen, erst die völlige Niederlage des Südens hat die Union erhalten. Deshalb reißt es mich immer, wenn ich jetzt in Europa von „Nordstaaten und Südstaaten“ höre oder lese. Diesbezüglich bin ich eindeutig der Meinung und der Hoffnung, dass sich nicht alles aus den USA in Europa wiederholen muss…

Das Interview führte Ursula Pidun